第十三届中国艺术节山东成果丰硕:民族歌剧《沂蒙山》获得“文华大奖” 3部作品获得“群星奖”

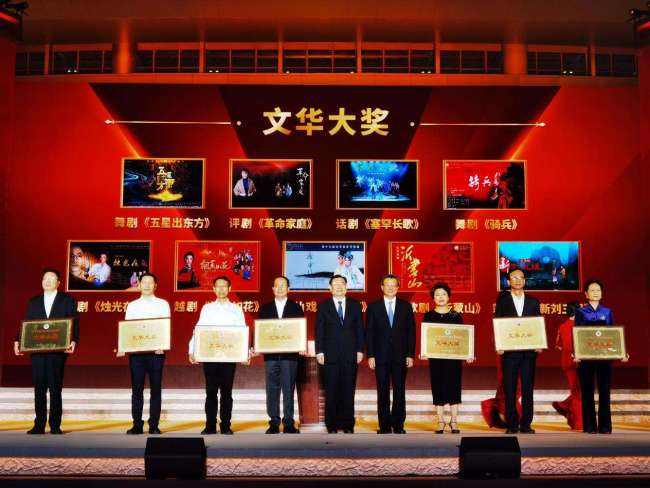

9月16日,记者从山东省文化和旅游厅举办的媒体见面会获悉,9月15日晚,在第十三届中国艺术节闭幕式上,山东省取得丰硕成果,共有4个作品获大奖。其中,民族歌剧《沂蒙山》获得“文华大奖”,情景器乐曲《沂蒙那段情》、群舞《村里来了新书记》、两夹弦小戏《公鸡过寿》获得“群星奖”,获奖数量列全国第一。同时,此次艺术节,24件美术作品入选“全国优秀美术作品展”、17件作品入选“全国优秀书法篆刻作品展”、13件作品入选“全国优秀摄影作品展”。

其中,民族歌剧《沂蒙山》成为山东历史上获得“五个一工程”奖、“文华大奖”、梅花奖、白玉兰戏剧表演奖等国家级舞台艺术各类奖项的首部大满贯的剧目,成为新时代山东舞台艺术繁荣发展的新标杆。

“此次艺术节演出,主要演员、近200名群众演员,70多人的交响乐团均来自山东歌舞剧院,绝大部分都是2020年以来新招入的专业技术人员,《沂蒙山》彻底完成了‘本土化’。”山东歌舞剧院院长张积强介绍,2020年以来,山东歌舞剧院创新性地打造了《沂蒙山》首演舞台版、巡演舞台版、音乐会版、音乐会简版、歌剧电影版五个不同的演出版本,形成不同舞美体量、不同演职员构成、不同成本费用的梯次结构,既有三百人的大队伍,也有九个人的轻骑兵,适合多种场地演出。民族歌剧《沂蒙山》实现了重大主题性作品社会效益和经济效益的统一,在充分发挥文艺精品社会功能、教育功能同时,实现经济效益的提升。

近年来,山东省文化和旅游厅紧紧围绕山东省委、省政府中心工作,解放思想、转换观念、创新机制,建立舞台艺术创作“4+1工程”,实现覆盖剧本扶持、首次立戏、修改提升等艺术创作全要素全过程扶持政策;印发《关于深化国有文艺院团改革的实施意见》,组建省舞台艺术专家委员会,设立“省戏曲名家工作室”,开展青年戏曲名家展演活动;组织实施“省舞台艺术青年人才创作扶持计划”,构建集事业发展、精品创作、人才培养的政策体系,全省文化艺术事业发展呈现蓬勃发展的良好势头。

在群众文艺创演方面,山东省广大群众文艺工作者坚持以社会主义核心价值观为引领,紧扣时代脉搏、围绕乡村振兴、全面小康、弘扬红色文化、传承红色基因等正能量、有力量、接地气的主题,集中推出了一批叫的响、留得下、传得开的群众艺术精品。2020年-2022年,山东各地共新创群众文艺作品855件,作品从立意到创演,紧紧把握住群众性这一根本原则,扎根基层、立足实践。今年获奖的临沂市情景器乐曲《沂蒙那段情》、山东省文化馆群舞《村里来了新书记》、菏泽定陶两夹弦小戏《公鸡过寿》三部作品便是其中的佼佼者。

《村里来了新书记》提炼了山东鼓子秧歌、海阳秧歌、胶州秧歌三大秧歌的特点,不仅有地域特色,还在动作衔接、力量转换上有所创新,用极具民族特色的肢体语言生动讲述了一段鲜活感人的乡村振兴故事;《沂蒙那段情》既保留了山东传统吹打乐的乐器编制和特色,又创新式采用符合群众艺术创作规律的音乐表演形式,以表演人物化、叙事故事化、舞台情景化的艺术手法,生动诠释了党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共的沂蒙精神;两夹弦小戏《公鸡过寿》保持了传统演唱特色,融合了鲁西南地区方言,节奏感强,极具地域韵味。

山东省文旅厅公共服务处处长冯庆东谈到,2022年,山东省文化和旅游厅创新开展了全省群众性小戏小剧创演活动和全省群众性小戏小剧“大擂台”,采取“为群众送小戏小剧”和“群众演给群众看”两种模式,充分调动起基层文艺团体、文化志愿者、群众爱好者等各方面的文化参与积极性,推动文艺创演工作长期可持续发展。(光明日报全媒体记者赵秋丽、冯帆)