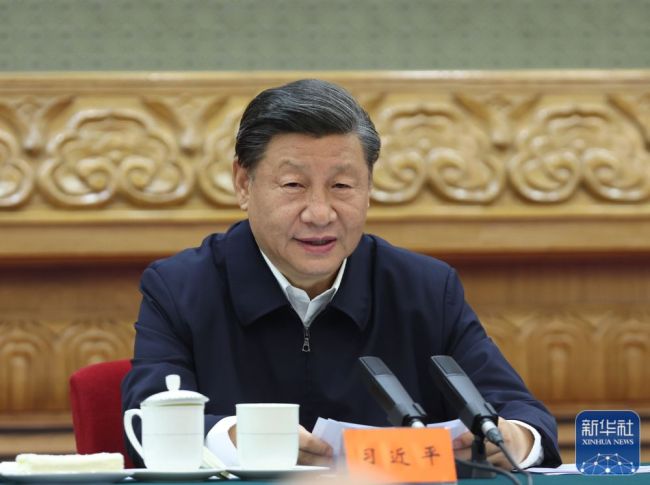

李克强总理记者会现场实录

新华社记者:

总理您好。这些年,我国的营商环境虽然有所改善,市场主体大幅增长,企业办事也方便了许多,但各种干扰仍然不少。请问在当前情况下,政府在优化营商环境、激发市场活力和创造力方面还会做哪些努力?谢谢。

李克强:

近十年,国务院每年都要召开一次全国性的推进“放管服”改革、优化营商环境的会议。我也注意到,今年开年,许多地方都围绕改善营商环境的主题来开会。可以说“放管服”改革是为市场主体改良生长的土壤,减税降费是为他们施肥浇水,大众创业、万众创新是要推动更多的市场主体能够生根发芽。只要我们把人民的创造力发挥出来,把市场主体的活力激发出来,大家可以想象经济的生动局面。但政府必须进行刀刃向内的改革,不能让政府部门围绕着自己的权力在转,而要通过改革,让市场主体层出不穷、生机勃勃。

触动利益是比触动灵魂要难的。但政贵有恒,这些年我们持续推进市场化改革、推进“放管服”改革,有1000多项行政许可被下放或取消,非行政许可退出历史舞台。过去办企业拿执照要几十天的时间,多时上百天。现在在全国范围内平均4天,最少的地方1天。现在大约9成的政务服务是网上办、掌上办、异地办、不见面办。实际上这是在打破利益的藩篱,使惠企利民突破了传统的思维,惠企利民的措施我们会继续推进下去。

这些年通过营商环境不断改善,我国市场主体已经达到1.5亿户,比十年前净增了约1亿户,主要是民营市场主体,其中个体工商户达到1亿户。可不要小看个体工商户,他们是一头连着众多人的生计,一头连着大众的消费。我在政协讨论时,那些企业家就说,如果没有小微企业和个体工商户打通微细血管,那大中企业甚至国企央企都动不起来。

大家到经济发展好的地方看一看,那里都是改革力度大、营商环境好、市场主体多,所以经济蓬蓬勃勃。当然,我多次强调,“放”“管”是并行的,“放”不是放责,“管”是政府必须履行的职责。“放”也不是放任,对那些假冒伪劣、坑蒙拐骗等行为要坚决打击,尤其是对一些涉及人民生命健康和群众利益的,像食品药品、安全生产、金融等领域,要加强监管,违规违法的必须惩处。现在新业态新模式也在不断变化发展,我们要不断完善监管规定和方式,使市场主体真正在公平公正的环境中竞争和发展。谢谢。

彭博社记者:

50年前,美国总统尼克松对中国的访问开启了美国对华接触的时代,去年拜登政府宣布这一时代已经结束,美中两国现在正进入激烈竞争的时期。您是否同意这一评价?禁止在华销售美国的半导体以及禁止中国企业在美上市这样的情形会不会变得越来越常见呢?

李克强:

50年前,中美两国打破坚冰,开启了关系正常化航程。半个世纪过去了,两国关系虽然时有磕磕碰碰,但一直是向前发展的。我们还是希望,双方按照两国元首去年年底视频会晤达成的共识,相互尊重、和平共处、合作共赢,以理性和建设性的方式妥善管控分歧,尊重彼此的核心利益和重大关切。还是要多对话、多沟通。既然双方互相打开了大门,就不应再关上,更不能脱钩。

中美是联合国安理会常任理事国,也是世界上最大的发展中国家和最大的发达国家。处理好彼此的关系,事关两国人民的福祉。当前不少全球性的挑战都需要中美两国开展合作、共同应对。应该说,中美合作对两国、对世界都有益。