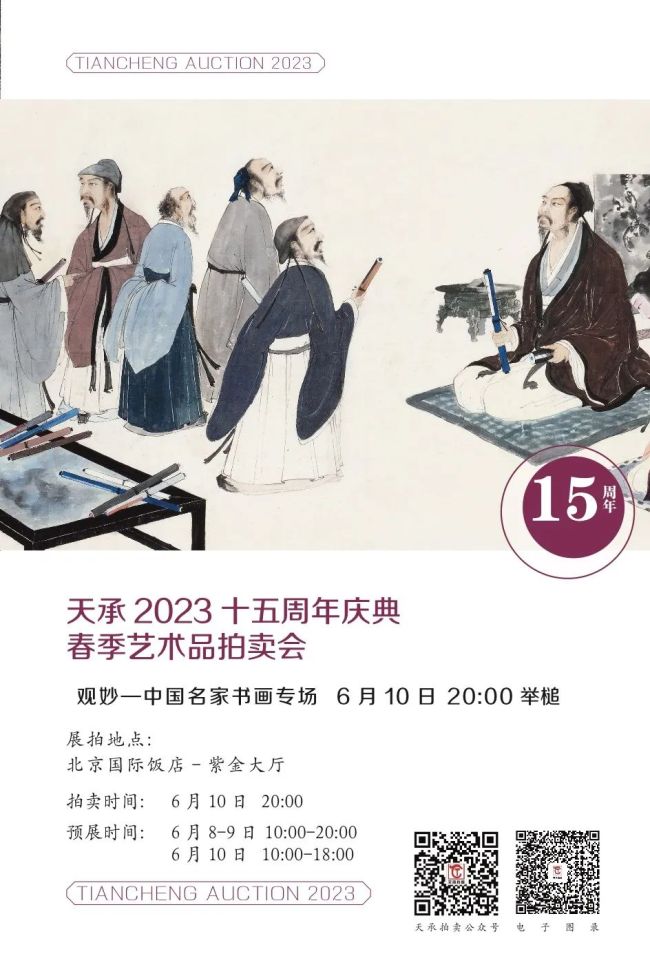

山东天承2023十五周年庆典春拍--傅抱石作品赏析

傅抱石 潇洒典雅的笔墨风神

傅抱石大多以历史人物与典故、文学名篇与诗句为创作题材。所画人物,古朴典雅,注重画中人物的心境表现,追求主体与客体间的情感共鸣,努力实践中国人物画“传神”“写意”之要旨。其人物画表现技法独特,与表现内容高度统一。所画山水,气势磅礴,独创灵动飘逸的破锋飞白线条,注重笔墨的节奏与韵律,乱中求整,精中有细,创造出既潇洒自如又精工典雅的笔墨风神,将中国画创作提升到一个崭新的高度。

傅抱石作品宣传片

傅抱石《文会图》

图录号28傅抱石(1904-1965)文会图设色纸本镜心题跋:△傅抱石先生遗作,吴卓如题。

△文会图。傅抱石先生旧作,察其画风应写于二十世纪四十年代前期,图写文士六人侍者二人,皆具高古典雅之风,风格时间无不与先生相合。虽无署款,亦不损其妙,真迹无疑也,识者当珍之。辛卯仲夏观记于石头城,老戈萧平。钤印:戈父(朱文)萧平(白文)爱莲居(朱文)

钤印:傅抱石(白文)

说明:本拍品为吴卓如、萧平题跋。

展览:“中国近现代书画十二大名家精品展(三)”,保利艺术博物馆,2011年10月。

67×121cm约7.3平尺

RMB:8,000,000-12,000,000

吴卓如(1915-1995),山东省肥城县(今肥城市)人,历任中共菏泽地委组织部长、副书记兼专员、书记,中共山东省委监委会副书记,中共山东省委党校党委副书记、副校长、顾问,政协山东省第四届委员会常务委员会委员,中共山东省顾问委员会委员等职。其自幼学书,对古今名家墨迹反复研习,曾任中国书法家协会会员、山东省书法家协会常务理事。

建国后,傅抱石与吴卓如以笔会友,信件往来频繁,私交甚好,据吴卓如家属描述,傅抱石来济南时大都居住在家中,可见两人关系非同一般。1957年,就读于济南山东师范学院艺术专修课的傅二石被错划为右派,后被发派到偏远的临清二中,到1963年,按照政策,被错划的右派可以摘帽。傅抱石为此专程来到济南,住在吴卓如家里,托吴卓如想想办法。吴卓如专门找到时任山东省委副秘书长并分管文化线的李子超。李了解情况后,为傅二石落实政策,后了解到傅二石才华过人,还将傅二石调到山东艺术专科学校。

文革时期,傅家也饱受冲击,只得将家中所藏傅抱石作品交由吴卓如保管。平反后,吴卓如把作品交还傅家,罗时慧女士为表感激,留下部分作品作为答谢,其中有数幅没有傅抱石本人题款,罗时慧女士为其中三幅题跋,后因身体原因,剩余作品未竟完成。吴卓如本人则为其余几件作品增添题款,以示纪念,此幅《文会图》便是其中之一。

此作题材即为营造历史上若干美的故事。傅抱石以文学名著或诗句为题材的人物画,受顾恺之、陈洪绶的影响,师古出新,自成一格。充分体现的是中国人物画的传神精髓。傅抱石人物线描很难以传统归类,但近于游丝描和铁线描。而他与传统技法的最大不同是化工整严饬为写意飞动。破锋飞白线条的运用看似潦草荒率,事实上是为求传达人物的动态与神韵,是高度的省略与概括。因为衣纹手足与衣饰只勾勒其动势,不做确切的描绘,才能把观者的全部注意力集中于头面,眉眼与头面的神采才能凸显出来,这样才能达到让人专注体味诗意人物之类的效果。傅抱石的人物最使人勾魂摄魄处往往在于眉眼处所传递出的神情,这使傅抱石的人物画技巧与山水画中的“抱石皴”一样,显示出旋律与节奏之美。傅抱石《<登庐山>诗意》

图录号29傅抱石(1904-1965)《登庐山》诗意 设色纸本立轴1964年作

边跋:△傅抱石作《登庐山》诗意。此图场面阔大,整个画面统一在大笔刷出的雨景之中,江上众多船舶来往,江边工厂林立。画家以磅礴恣肆的笔墨画出庐山的体积和质感,在大雨中混沌一片。画家以其独特的笔墨和风格画出了这幅充满诗情画意的作品。傅二石拜观并敬题。钤印:傅二石(白文)

△傅抱石先生一九六四年所写毛泽东登庐山诗意真迹精品。通幅淋漓酣畅,大气磅礴,原诗气韵神意毕现于图中。先生丹青绝技可谓尽在斯也。壬辰冬日戈父萧平拜识。钤印:戈父(朱文)萧平(白文)

款识:一山飞峙大江边,跃上葱茏四百旋。冷眼向洋看世界,热风吹雨洒江天。云横九派浮黄鹤,浪下三吴起白烟。陶令不知何处去,桃花源里可耕田?一九六四年二月,傅抱石敬拟南京并记。

钤印:抱石之印(白文)甲辰所作(朱文)不及万一(朱文)

说明:本拍品为文物商店旧藏。

66×96.5cm约5.7平尺

RMB:4,500,000-5,500,000

“笔墨当随时代”,正如博抱石所言“思想变了,笔墨就不能不变”。他是新中国美术中遥遥领先的一面旗帜。《登庐山诗意》图,便是傅抱石充满激情且具有强烈时代气息的这类代表作品。1959年7月1日,主席以气吞山河之势吟颂出七律《登庐山》:“一山飞峙大江边、跃上葱笼四百旋。冷眼向洋看世界,热风吹雨洒江天。云横九派浮黄鹤,浪下三吴起白烟。陶令不知何处去,桃花源里可耕田。”毛主席登临庐山,放眼世界,面对国内国际形势,从古至今,情不自禁地抒发满腔豪情。

《登庐山诗意》创作于1964年。傅抱石以散锋乱笔尽情挥洒,大胆泼墨,点染出土石相杂的山峦,以及苍翠欲滴的树木。再用大笔急扫,凌空直下,仿佛滂沱大雨从天而降,江面上来往穿梭的火轮,若隐若现,乘风破浪,一派生机勃勃的景象,一切景物似乎笼罩在烟雨蒙蒙之中。生动地体现了“热风吹雨洒江天”、“浪下三吴起白烟”的壮观景象,完整地诠释了毛主席诗词的宏伟豪情。两种气势的结合造就了许多傅抱石惊心动魄的作品,此幅《登庐山诗意》就是一幅让人难以忘怀的经典。

画家以其独特的笔墨和风格画出了这幅充满诗情画意的作品。正如傅二石在边跋中所述:“地图场面阔大,整个画面统一在大笔刷出的雨景之中,江上众多船舶来往,江边工厂林立。画家以磅礴恣肆的笔墨画出庐山的体积和质感,在大雨中混沌一片。”傅抱石表现出来的庐山高耸挺拔而又不失绵亘百里之势。水墨淋淋雨意足,雨中庐山气足神完。营造“热风吹雨洒江天”的意境。主体山峰用浓墨密密皴出,旁边广袤的田野和城镇正在繁忙的建设之中。长江广阔的江岸上,运输的船只汽笛长鸣。正是“桃花源里可耕田”之景。与毛泽东诗词所反映出来的壮阔情怀一样,傅抱石发挥善于营造整体氛围的绘画语言技巧,恢复了往昔浪漫奔放的本色。他以笔墨的丰富变化充分传达了自己对现实生活、社会政治的复杂、真挚的感受。无论是意境的构思、内涵的把握,还是位置的经营、技巧的表现,皆非一般人能够比拟。

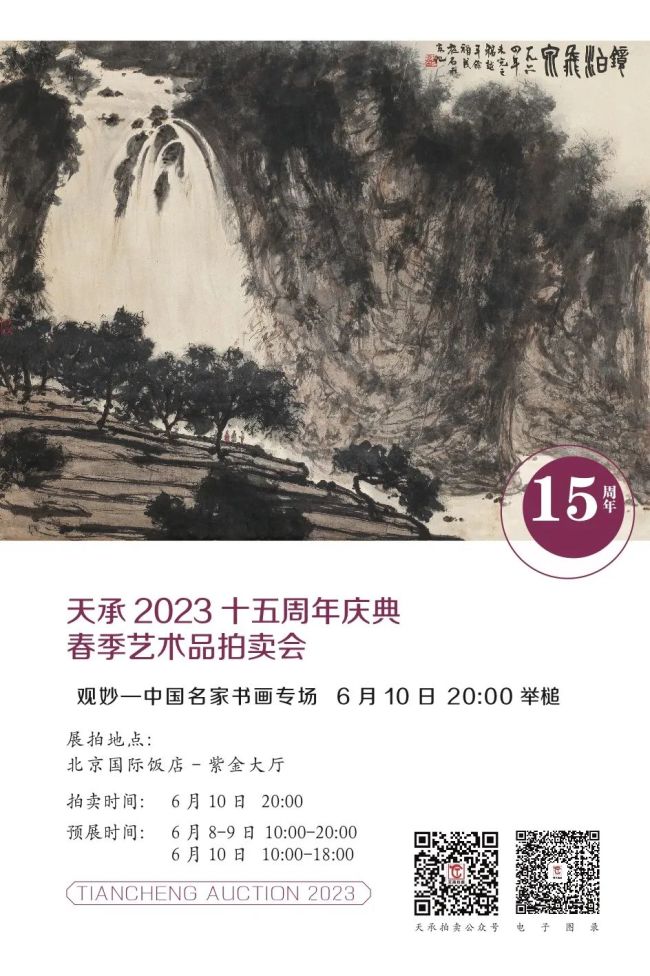

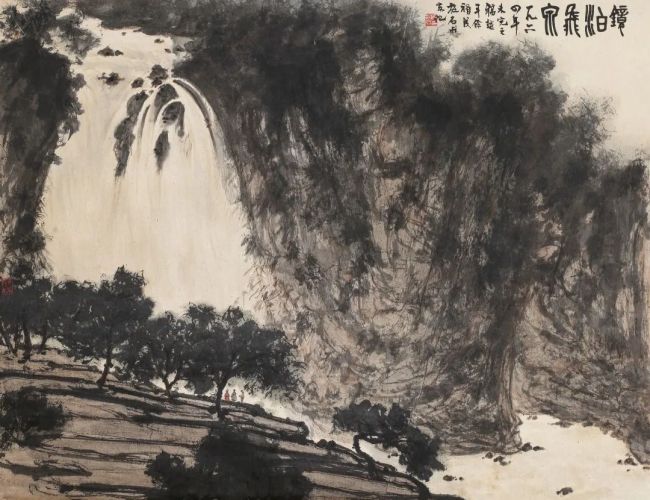

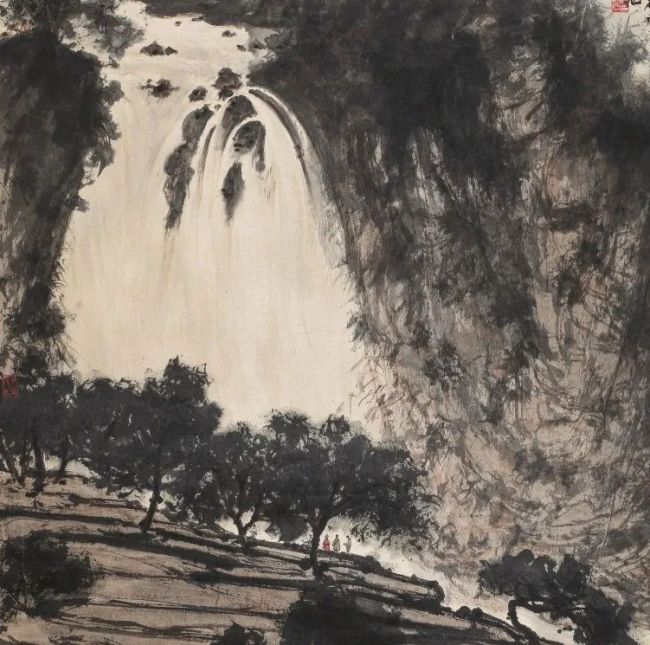

傅抱石《镜泊飞泉》

图录号30傅抱石(1904-1965)镜泊飞泉 设色纸本立轴

题识:镜泊飞泉。一九六四年未完之稿,越年余补成,抱石南京记。

钤印:傅抱石印(白文)甲辰所作(白文)

说明:本拍品为瑞典大使Lennart Petri旧藏。

展览:“从中国画中来”,编号82,奥地利艺术博物馆,1976年6月19日-7月18日。

出版:《从中国画中来》,编号82,奥地利艺术博物馆,1976年。

注:此拍品的交接地点为中国香港,具体信息请联系公司工作人员。

81.5×106cm约7.8平尺

RMB:5,800,000-6,800,000

对于20世纪60年代初的一次东北之行,傅抱石自称:“兹游奇绝冠平生”。此行历时近四个月,行程四千多里,足迹遍布吉林、哈尔滨、长白山、延边、牡丹江、镜泊湖、沈阳、鞍山、千山、抚顺等地,期间作画课稿近百余幅。长期生活在江南的傅抱石,生平第一次亲身体验到了北国风光的无限壮美。这一次的写生创作无疑是继其两万三千里写生後的又一次体验,对傅抱石此後的艺术创作影响甚大。

镜泊湖为东北风光之精粹,傅抱石六十年代对于镜泊湖的经营可谓佳作层出,于旅途之中已有此题材的作品,曾于其中一幅中题下“此情此景,我能忘之乎,我能不画乎”的字句。旅途後的数年,他不断揣摩,一再创作,或横或竖,不同尺寸的变体画,可见傅抱石对绝胜之境镜泊湖的钟爱。此幅《镜泊飞泉》更是这一系列中的经典之作。

傅抱石说:“中国山水画的发展自始就是妙悟自然,富于现实精神的艺术创造,而不是单纯地诉说视觉的客观描写。”其作品的艺术魅力,在于他拮取造化素材後,所作出的概括提炼和艺术夸张。在造境过程中,他倾注了自我的理想和审美观。此幅1964年起稿,至1965年完成,历经一年,足见画家大胆落墨,细心收拾之功。全幅笔墨精纯,元气淋漓,人物、树木、飞瀑、山石粗精有致。彩墨、水墨在纸上渗化、搀和,变化出润泽雄浑的意象。横幅构图,布局严谨,但不失放逸率真。瀑布占据画面左上,飞泉由左上侧倾泻而下,注入右方牡丹江,阔大流急。泉水瀑布奔腾涌出,激打于背景的山石之上,磅礡宏大,营造出无声胜有声的动容之景。近景点睛之笔观瀑者与自然共生,人融入境,颇为精致,对比大面积墨色山水,更显出磅礡山河中对“人”的哲思。

画面中开阔的出水口,坚硬的岩石和几处树木,均以重墨勾染,衬托出瀑布的明亮,前後远近,层次自然分明。顺水流势,干湿并用,画出了北国那飞泻而下、跌宕奔腾的瀑布气象。画家自创“抱石皴”的发挥,在此已经到了炉火纯青的阶段,这种笔法以散锋乱笔表现出山石的结构、肌理,磅礡多姿,自然天成,也成为傅抱石打破笔墨成规约束的第一法门。其运用笔根擦染出镜泊湖边高耸挺拔的山坡,充分体现了山石的质感,又以散锋笔法画水,笔墨效果尤为显著,淋漓氤氲的水汽跃然纸上,令人神往。全局气势博大,苍茫雄姿,特见功底之厚,魄力之大。