我与加拿大结缘——中加建交始末

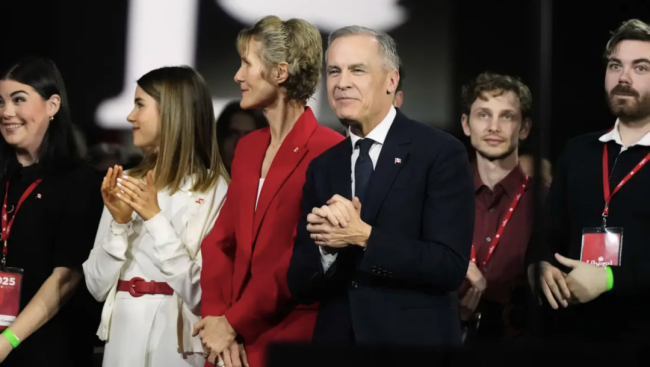

作者吕聪敏退休多年,这篇是一则回忆。近年,加政局多变,作者依然关注。在老总理特鲁多之后,中加关系起起伏伏、时好时坏,特别是小特鲁多执政时期,中加关系处于低潮,子承父业,但没有继承老特对华友好的理念,令人遗憾!

作者吕聪敏两年前曾著文《跨越时空的观察和思考——老特和小特时代的中加关系》。文中说明一个道理:时事多变,主政者的理念、哲思、举措更多决定于自身所处的环境和自己的辩析和决断。如此看来,中国和加拿大之间发生的一切就不足为奇了!

在几十年的外交生涯中,可以说我与加拿大“结缘”最久。

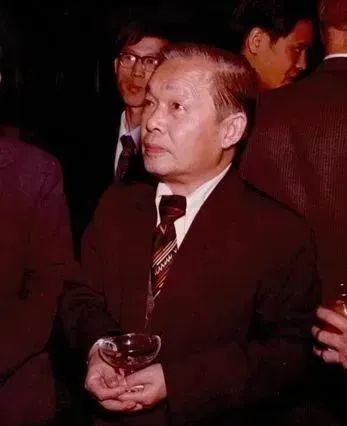

我最初是外交部主管加拿大事务的科员,后在驻加拿大使馆工作,回国后的业务范围仍包括加拿大。在国务院外办和全国人大工作期间,我数次陪国家领导人访加或接待加拿大贵宾,我自己也多次带团访加,与加拿大的联系始终没有中断。特别是在担任全国人大中加议会协会主席期间,我与加方协会举行定期会晤和互访,接触加拿大的机会就更加频繁了,在加拿大政界、商贸界、文化界、新闻界结交了不少朋友。

加拿大自然风光对这个幅员辽阔、多姿多彩的“枫叶之国”,我有一种自然、朴素的情怀。历历往事,是总也忘不掉的。

突接调令回京

1969年底,我结束在驻英国代办处的任期回国,稍作休整后,即奉命赴外交部设在湖北钟祥的“五七干校

”劳动锻炼。在干校大约半年多一点,我突然接到回京通知。在外交部干部司报到时,我方知让我立即到欧美司上班,分管加拿大业务。

当时“文革”还没有结束,外交部机构精简。欧美司建制很特别,顾名思义,既管欧洲又管美洲,实际上业务范围还要宽,包括现在的美大、拉美、西欧、国际、条法等多项业务,国际和条法只是两个组。

此前,管加拿大的只有祝秋生同志一人。论年龄,他是我的兄长,论业务和学识,他是名副其实的加拿大事务专家,是我的老师,我来是给他当助手的。

当时我国与加拿大在瑞典的斯德哥尔摩正在举行的建交谈判已接近尾声,成功在望,外交部正在抓紧配备干部,组建司里的和使馆的工作班子。因为一旦建交,一整套工作必须跟上去。

中加建交引起震

正如所料,1970年10月10日,长达21个月的谈判胜利结束,双方大使在建交公报上签字。10月13日,两国同时发表建交公报。对中加双方来说,这的确是一件外交大事,非同寻常,在国际上也引起广泛关注和积极反响。

作为加拿大邻国和盟友的美国,事先对加中建交谈判是知晓的,因为加拿大外长和驻美大使均向美国领导人和国务院作了通报,打了招呼,但招呼归招呼,建交公报正式发布时,美方还是着实受到了震动。因为美方对这件事压根儿是不甘心的,至少认为加拿大没有与美国保持步调一致。

加拿大不同于法国,对美国来说,加拿大不顾劝阻执意与中国建交有些“离经叛道”,美国不受震动是不可能的。事情既已如此,美国只能面对现实。

加拿大是北美洲第一个同中国建交的国家,也是继1964年中法建交之后同中国建立大使级外交关系的第一个有影响的西方国家。在当时的历史条件下,中加建交是中国对外关系的重大突破和重要成果,其意义正如首任驻加大使黄华同志所说,中加建交不仅为当时隔绝的中美之间增添了一个有效的交往渠道,同时也为后来众多西方国家同我国建交起到了推动作用,我国迎来了与外国的第三次建交高潮。

“冷板凳”变“热板凳”

中加建交使外交部一向比较冷清的美洲事务顿时热络起来。我们管加拿大工作的人过去一直坐“冷板凳”,现在“冷板凳”变“热板凳”了,可以“扬眉吐气”了。这当然是玩笑话,重要的是大家对这一重大成就感到非常兴奋,工作这么多年的愿望终于实现,有一种成就感。

中加宣布建交后,我们的当务之急是筹备建馆,有几件事是必须先做的:一是派先遣组赴加;二是准备必要的外交文书;三是设计大使到任后的拜会活动;四是加方建馆人员到京后的接待。

徐中夫以徐中夫临时代办为首的我方先遣人员1971年2月离京后,我们开始为黄华大使赴任做准备。黄华大使原本考虑早一点赴任,以便尽早开展工作,因中央决定他作为与周总理、叶帅组成的三人小组成员,参加基辛格秘密访华的接待工作,故赴任时间只好推延。