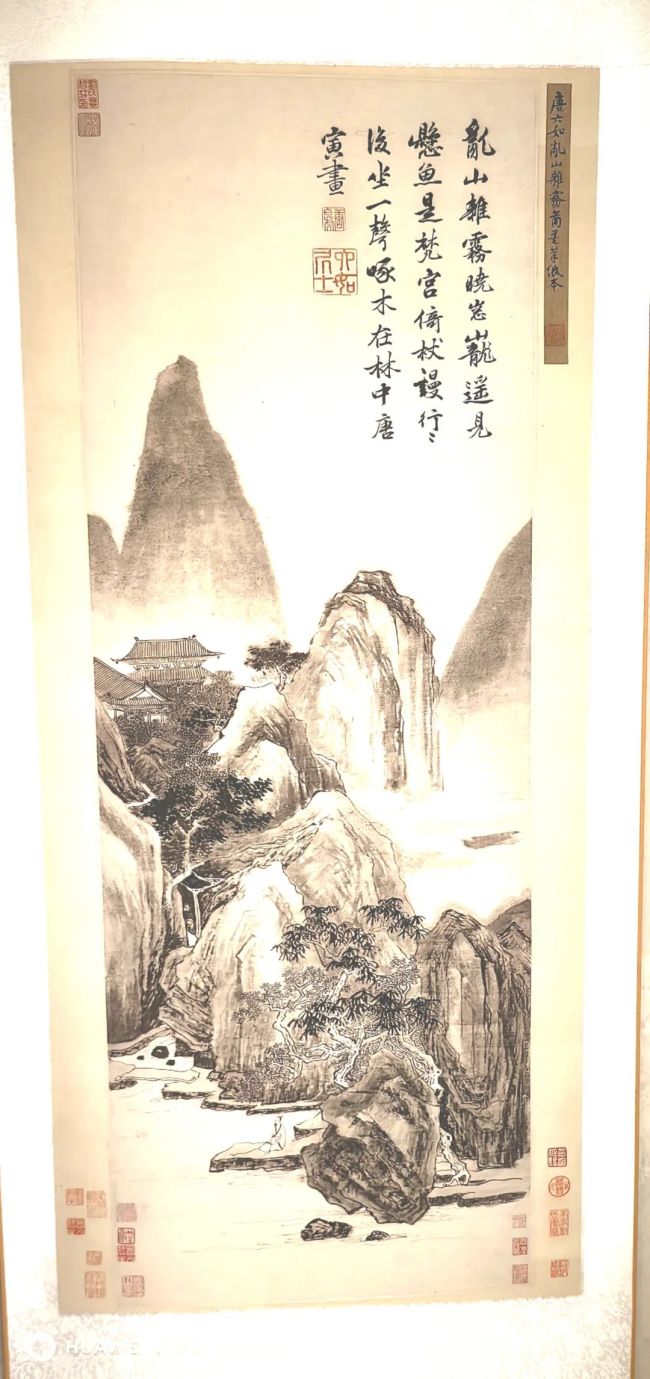

金思宇:“江南第一才子”唐寅:诗书画中的悲欢人生与不朽价值探析

“江南第一才子”唐寅:诗书画中的悲欢人生与不朽价值探析

文/金思宇

引言:桃花庵里写风流,半世浮沉铸传奇“世人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”——这《桃花庵歌》中的千古狂吟,何尝不是唐伯虎一生的精神注脚?在姑苏的烟雨楼台、桃花坞畔,这位以“江南第一风流才子”自况的天纵奇才,将半生失意、满腔才情尽付笔墨丹青,构筑了一个既风雅绝伦又浸透悲怆的艺术宇宙。他,是科举制度放逐的失意者,是商品经济浪潮中的市井文人,更是将文人诗书画艺术推向时代新境的开拓者。唐寅的故事,不仅是一曲个人命运的悲歌,更是一幅明代江南文化生态的鲜活长卷。

一、悲情底色:命运跌宕中的艺术觉醒

1.科举梦碎与生命之痛:命运的残酷对唐寅格外刻薄。二十四岁,家门五丧,大厦倾颓;二十八岁,高中应天府解元,功名唾手可得,却骤然卷入弘治十二年(1499年)的科场舞弊案,仕途戛然而止。这从“朝为田舍郎,暮登天子堂”的青云之志,到“杜曲梨花杯上雪”的冰冷现实,其间的剧变,如同刻刀,在他灵魂深处凿下“黄金谁买长门赋”的悲怆底色。《漫兴墨迹》中“前程两袖黄金泪,公案三生白骨禅”的沉痛笔触,正是这命运洪流在纸墨间激荡的回响。

2.市井文人的生存哲思:挣脱传统士大夫的清高桎梏,唐寅坦然拥抱了“酒盏花枝贫者缘”的市井身份。他敏锐地捕捉到时代脉搏的变迁,《桃花庵歌》中那“车尘马足富者趣”与“酒盏花枝贫者缘”的鲜明对照,绝非简单的愤世嫉俗,而是深刻勾勒出明代中期商品经济萌芽期,文人在理想与现实夹缝中求存的全新哲学——一种清醒的沉沦,一种在俗世烟火中守护精神家园的姿态。

二、三绝辉映:艺术疆域的突破与融合