唱“红楼”讲“红楼”,吴碧霞用音乐传承“红楼”文化

自电视剧《红楼梦》诞生之日起,作曲家王立平先生为其创作的主题曲和插曲被广为传唱,有为数不少的歌唱家拥有自己的《红楼梦》专场音乐会。前些日子,在三十五中的金帆音乐厅,一场特殊的《听梦红楼》主题音乐会在这里举行。说到与其他“红楼”专场音乐会不同的是,它是“听”“赏”结合,著名歌唱家吴碧霞作为主讲人现场精彩精准的讲解“红楼”音乐,她的几位得意门生王相周、尤国通、惠鑫、冯丽媛相继登场与指挥家许之俊、中国乐派乐团、北京音协合唱团一首一首的演唱和演绎那些大家耳熟能详的经典唱段和旋律。当晚,作为中国音乐学院博士生导师的吴碧霞将音乐会变成了“大讲堂”,形式上是老师拿着“讲义”为学生们逐一分析每首作品的精妙之处和演唱特点,而实际上每一位观众也都变成了“旁听生”,一边聆听美妙的音乐一边在讲解中知道如何欣赏作品并获取了大量的音乐知识。用一位观众的话说:“那种感觉真的是妙不可言”。

对于87版《红楼梦》而言,王立平先生创作的《枉凝眉》《红豆曲》《晴雯歌》《葬花吟》等每一首作品无论从与原著的风骨气质、音乐氛围、音韵味道都是为这部古典大剧的量身定做的“绝配”,可以说是上帝假王立平之手送给人间的一分厚礼,美到无可方物美到无可复制。所以,当年一经问世立刻引发无数歌唱家的追捧和传唱,而数不清的观众因为看剧听音乐而成为“红楼”的拥趸和粉丝。“一朝入红楼,终生梦不醒”,歌唱家吴碧霞也成为了众多不醒的“红楼”梦中人。除了动情的演唱,她还深入研究,把演唱的心得写成精彩的讲义,讲给她的学生,指导他们深刻的理解并通过自己的方式进行演唱。这是一种特殊的文化传承方式,她说:“唱红楼梦给我打开了另一扇窗户,让我知道还可以这样去做,这也是一种传承的方式,将来我要是唱不动了,还可以用这种方式来传承。”

在课堂上讲,听到的是只有几个学生。走出象牙塔,受益的是更多的大众。那一晚,在金帆音乐厅,前来欣赏音乐会的人有奔着吴碧霞的演唱而来,也有奔着王立平的“红楼”音乐而来。不过,相信观众席的我和坐在我周围的观众们没想到自己也能成为吴碧霞老师讲堂上的“旁听生”。如果说一首首听完了“红楼”音乐,只是过了一把耳瘾。但是,听完了导赏,再去欣赏音乐和演唱,这种感觉无疑多了一份儿难得的附加值。“《红楼梦》是世界伟大文学作品行列中的一部非凡作品。正如意大利人一提到但丁,英国人一提到莎士比亚,俄国人一提到托尔斯泰而感到骄傲一样,我们中国人也就以同样的骄傲感,而念诵着曹雪芹的名字。曹雪芹是中国第一流现实主义的天才小说家。”这是吴碧霞的开场白,她进而解释说;“这场音乐会,是对专业音乐院校表演类课程设置和实践教学提出的思考,让学生们体验提升与乐队合作的实践能力,理解掌握中国古典诗词吟诵的艺术技巧和腔词韵味,强化中国音乐审美的魅力,为中国声乐学派的研究提供佐证。”尽管听上去有些高大上甚至过于专业,但很快就打消了人们的担心,因为吴碧霞老师整晚的“大课”生动有趣,她的讲义很是诗意富有文学色彩,听上去不但毫不费力和枯燥,而且兴趣盎然趣味十足。

演唱者:冯丽媛、王相周、尤国通、惠鑫

11首歌曲,5首器乐曲,组成整场音乐会。讲解一首作品,上来一个学生演唱,整个过程吴碧霞始终一副笑容看着亲切自然,妙语连珠时不时地发出银铃般的笑声,整场音乐会一直在轻松惬意的氛围当中。吴碧霞的讲解深入浅出,细致入微,从如何演唱到呼吸吐字、乐句长短以及“气”“字”“腔”的如何运用并逐字讲解。王相周、尤国通、惠鑫、冯丽媛四位青年歌唱家,有的是已经在国家院团小有成就的歌唱家,有的仍旧在学校里跟着吴碧霞读研。他们以独唱、重唱等方式声情并茂的演唱着《晴雯歌》《分骨肉》《秋窗风雨夕》《聪明累》《紫菱洲歌》《叹香菱》《红豆曲》《好了歌》等那些家喻户晓的旋律,在歌声中电视剧的那些挥之不去的画面仿佛清晰地闪回在观众的脑海中,而吴碧霞每一个细致的讲解也都在作品中得以完美的体现。听得懂,不艰涩,绘声绘色,轻松自然,这是吴碧霞“讲课”时的总体印象。比如说,她把每首歌的情绪把握以及听者的感受一一道来,在讲解《秋窗风雨夕》的听后感时用了四个字——“憋闷难受”,随后她又自问自答的给出了答案——“这就对了”,现场一阵会心的笑声,这样的场景比比皆是。当然,电视剧中两首最重要的歌曲《枉凝眉》和《葬花吟》,吴碧霞留给了自己。她的演唱气韵悠长、情感深厚、感人至深,观众听起来通透畅快、酣畅淋漓。“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处。手把花锄出绣帘,忍踏落花来复去。”这是《葬花吟》的歌词,以往人们在欣赏它的时候,体会到的可能更多的是一种悲情,而在吴碧霞的讲解中用了一句“并非低头葬花,而是昂首问天”,于是人们在她的歌声中体会出一种不一样的风骨和哲思。

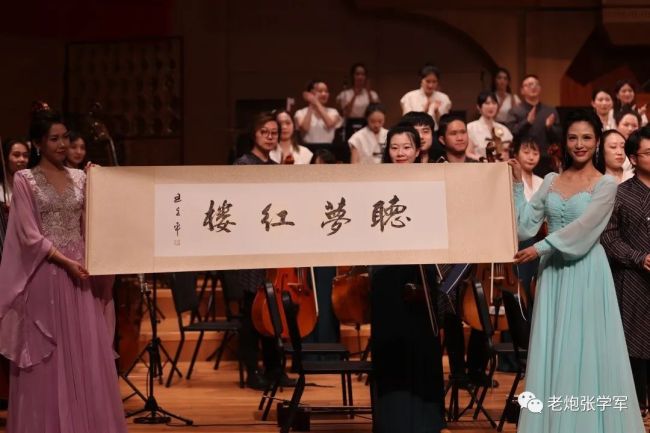

当晚的音乐会精彩纷呈,喝彩声掌声不断。席间还坐着一位特殊的观众,他就是白发苍苍但依旧精神矍铄的王立平老先生。在吴碧霞的几乎每一场“红楼”音乐会,但凡老先生有时间必定到场。当晚,老人家除了登台表示祝贺接受大家的敬意之外,还为吴碧霞带来一份他亲笔手书的墨宝“听梦红楼”,表达了自己对吴碧霞这位后辈音乐家的祝福和支持。对于王立平先生,吴碧霞始终心存敬仰,她认为王立平先生创作的《红楼梦》音乐堪称当代中国文人艺术歌曲的典范之作,它承袭了中国古代文人雅士的音乐风骨和审美追求,又与当代乃至西方创作技法有机结合,高度体现了“中西合璧”的创作境界,并且35年年久唱不衰,在当下更是吸引了一大批热爱《红楼梦》的年轻观众,在古风歌曲创作空前繁荣的专业学界,《红楼梦》组歌依然是不可或缺的教材级范本。唱了这么多年“红楼梦”,伴随着场次不断的量的变化导致质的飞跃,加上自己的年龄、阅历的增长,吴碧霞对歌曲的理解也越来越深刻,所以她始终希望把这些所思所想传递给学生分享给大众。传承需要精准和深入浅出,吴碧霞说自己为了写这份导赏词用了很长时间,也融入了自己深深地思索。“对于一个歌唱者而言,很多时候都是感受,但怎么能够把感受到的东西文字化,然后又把它口语化,让观众听起来感觉那么清楚到位,但是又不卖弄,同时还有趣,还不那么晦涩难懂,这对我来说是一个很大的考验。”显然,当晚从观众的反应上看,吴碧霞的想法和效果做到了。大家不仅听懂了,听进去了,听得津津有味,同时更是与音乐家一同分享了音乐带来的精神慰藉、愉悦和满足。只是希望,未来会有更多的观众能够现场聆赏这台“听梦红楼”,毕竟好的东西需要更多的人去分享。

中华网加拿大频道特约记者;张学军