金思宇:倪瓒的绘画艺术风格、代表作分析及其艺术价值

倪瓒的绘画艺术风格、代表作分析及其艺术价值

文/金思宇

倪瓒(1301年-1374年),初名倪珽,字泰宇,别字元镇,号云林子、荆蛮民、幻霞子,江苏无锡人,是元末明初的著名画家和诗人。他擅长山水画和墨竹,师法董源,受赵孟頫影响。他与黄公望、王蒙、吴镇并称为“元四家”。

倪瓒作为元代文人画巨匠,以其独特的“萧疏简淡”风格开创了中国山水画的新境界。他的艺术不仅是技法的革新,更是文人精神的物化表达。本文从倪瓒的绘画创作风格、代表作分析及艺术价值三个维度展开阐述:

一、创作风格:荒寒中的极致简逸

1.笔墨革新:折带皴与“逸笔草草”

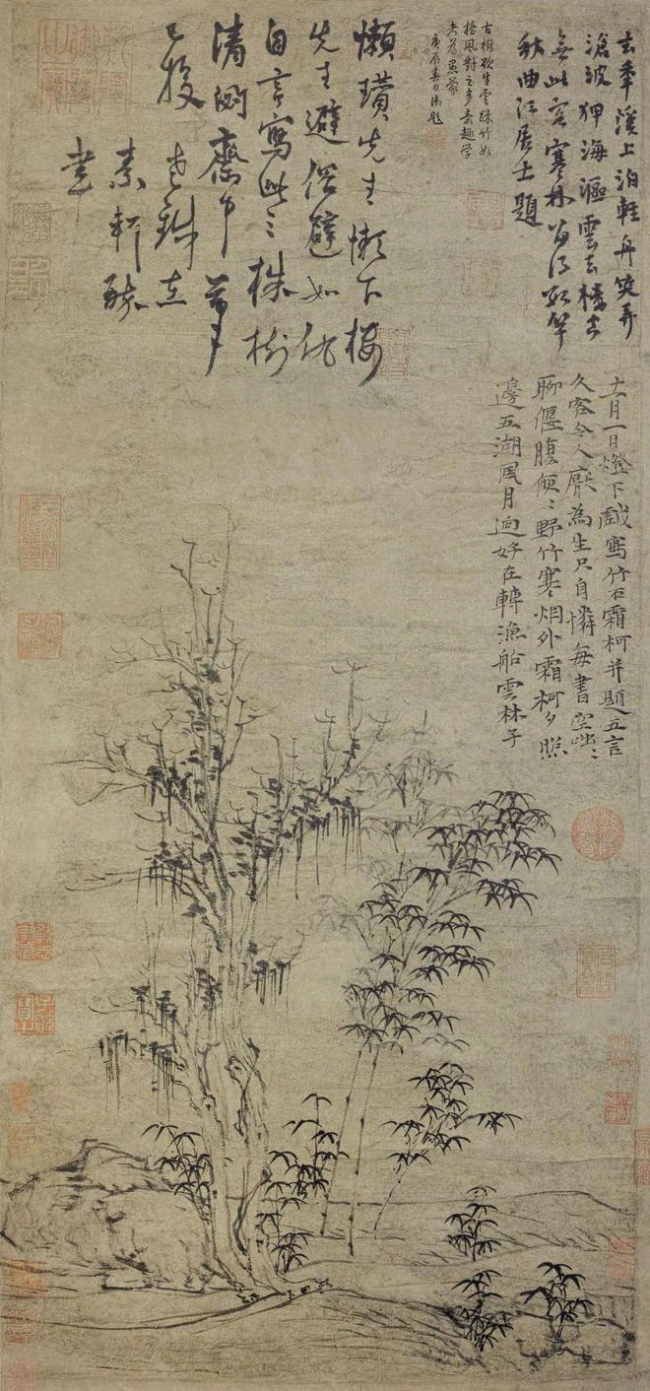

倪瓒突破宋画工整传统,以干笔淡墨为核心,独创“折带皴”——侧锋拖笔勾勒太湖石坡的棱角,线条苍劲如刀削,兼具董源披麻皴的柔性与荆浩的峻厚感。其“逸笔草草,不求形似”的理念,将书法笔意融入绘画,树木枝干以中锋细笔勾勒,松针稀疏却暗含筋骨,如《渔庄秋霁图》中的枯树,以简练线条象征君子气节。

2.构图哲学:三段式与留白之境

他创造的“一河两岸”三段式构图(近景坡石疏林、中景留白水面、远景平缓山峦),源于太湖实景却升华为精神符号。如《容膝斋图》中,空亭与远山通过虚白水面形成空间张力,留白不仅是物理空间,更成为观者禅思的场域,契合道家“虚室生白”的哲学。

3.意境营造:荒寒淡远与禅道交融

画面中杳无人迹的茅亭、萧瑟枯树与冷寂远山,共同构建出“荒寒”意境。这种美学源于倪瓒的隐逸生涯与精神洁癖:早年优游清閟阁,晚年漂泊太湖,将现实苦闷转化为超脱尘世的心灵净土。《幽涧寒松图》中寒松与空亭成为其精神化身,暗喻仕途险恶与归隐自得。

二、代表作分析:心象山水的极致呈现