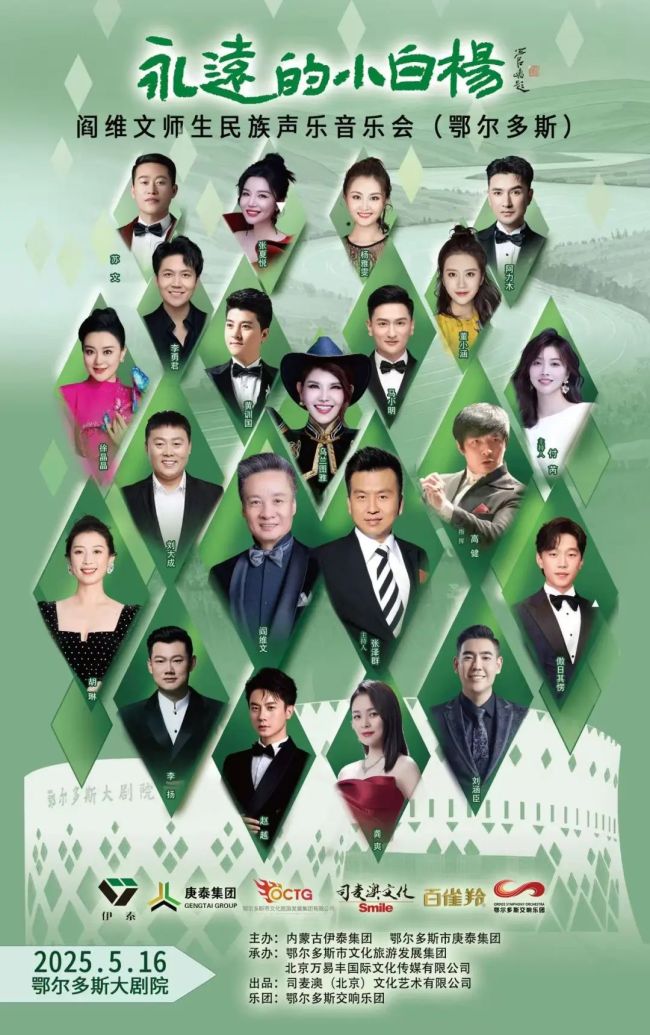

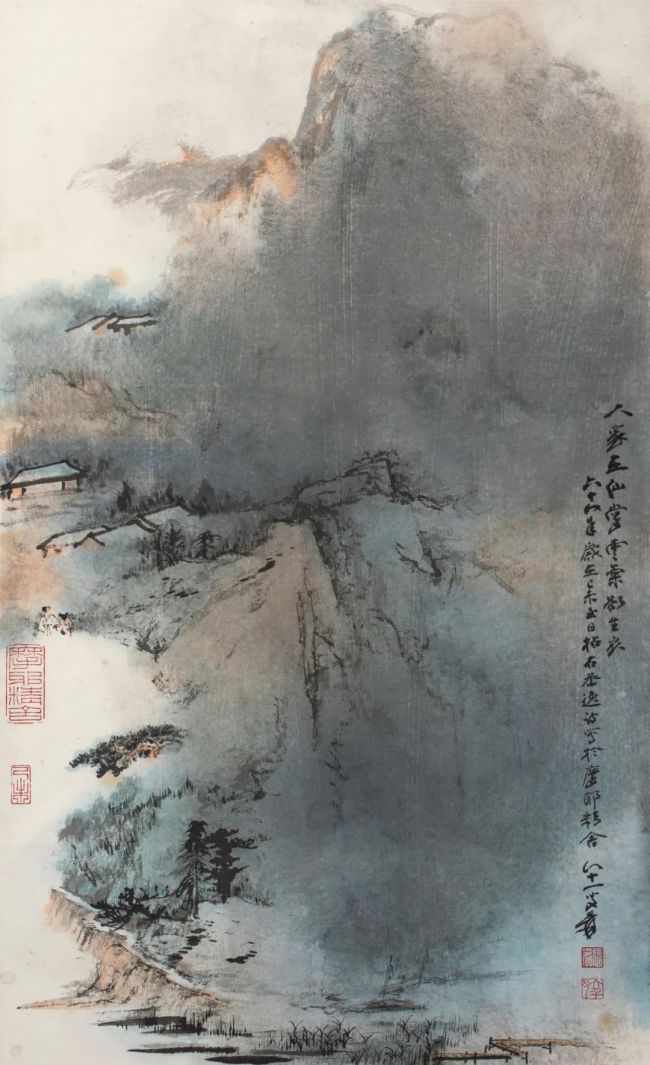

仙掌云气生衣处 | 张大千在摩耶精舍的泼彩绝唱【中鸿信2025春拍】

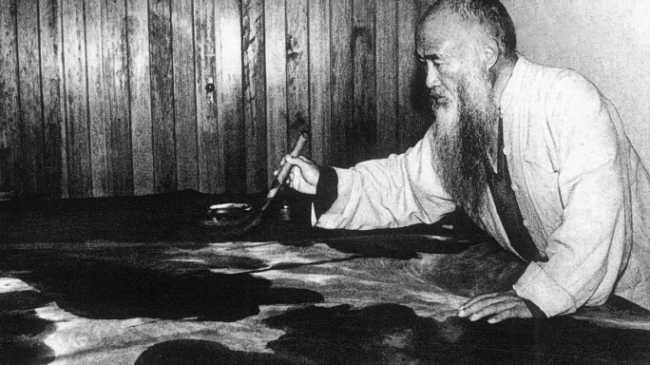

张大千(1899-1983)作为20世纪中国画坛的巨擘,其晚年泼彩山水画以瑰丽的色彩与浑厚的墨韵,重构了中国传统山水的美学范式。1957年因眼底毛细血管破裂导致的视力衰退,成为其艺术转型的物理诱因,而更深层的动因则源于其对传统笔墨的解构与对现代艺术语境的回应。

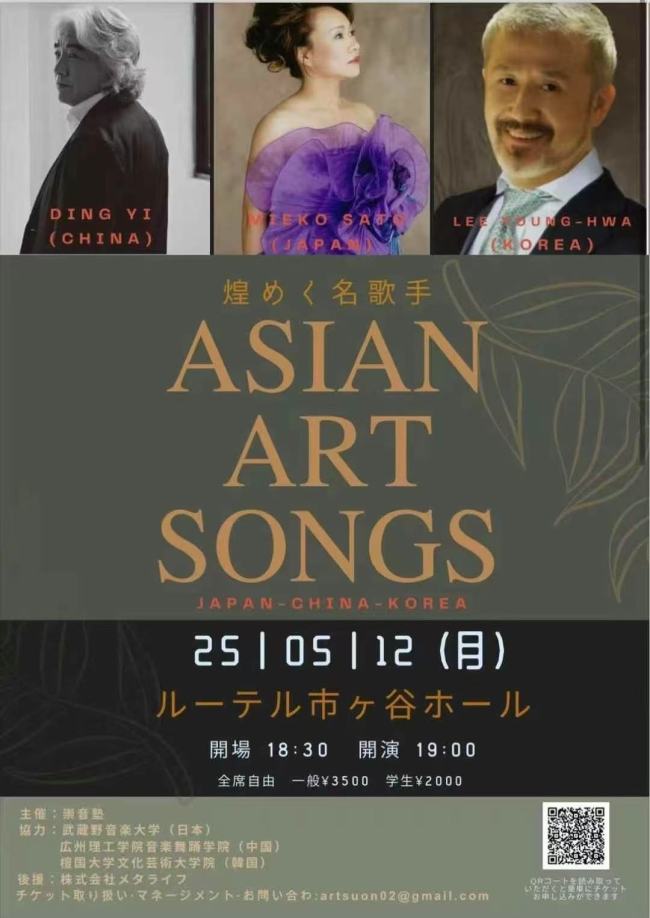

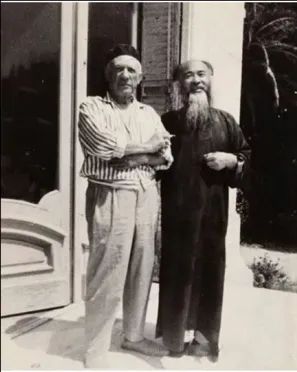

张大千(1899-1983)作画留影

1957年巴西“八德园”巨石事件引发的眼疾,迫使张大千放弃工细笔法。他在《庐山图》题跋中直言:“不复能刻意为工,所作都为减笔泼墨。”视力模糊消解了传统线描的精准控制,却意外催生了对材料物性的深度探索。熟绢与罗纹纸的吸水性、矿物颜料的沉淀感,成为其泼彩实验的物质载体。

张大千始终强调泼彩技法的本土渊源:“泼墨自王治,泼彩承杨昇。”其1968年《爱痕湖》中石膏的流动肌理,实为唐代没骨法与宋代米氏云山的化合。敦煌壁画(1941-1943年临摹)的金碧设色与西域矿物颜料的使用经验,为其泼彩提供了色彩谱系;而石涛“一画论”中“笔与墨会,是为氤氲”的哲学观,则赋予其色墨交融以理论支撑。

张大千(右)与毕加索(左)

1956年与毕加索的会晤,使其直面西方抽象表现主义的“自动性”创作理念。马蒂斯野兽派的色彩张力、赵无极油画中的东方意境,均被其转化为泼彩的视觉语法。石膏的泼洒轨迹暗合波洛克的“滴洒法”,但色彩的层积晕染仍恪守“三矶九染”的传统工序。

张大千突破“随类赋彩”的程式,以石膏、石绿为主调,构建冷暖对冲的视觉剧场。山顶厚泼石膏模拟日照反光,山脚淡染赭石暗示土地质感,通过色相的纯度对比,实现“光色和谐”的现代性表达。“水为气,墨为形,气行则形活。”其晚年独创“撞水破色”法:先以饱水墨色泼洒基底,待半干时倾注石膏,利用水分子张力形成珊瑚状肌理。石膏在熟绢上的渗化边界清晰如刀刻,展现其对材料物性的精准把控。1976年移居台北后,泼彩成为其文化乡愁的载体。

张大千(1899-1983) 云气欲生衣

镜心 设色纸本