仙掌云气生衣处 | 张大千在摩耶精舍的泼彩绝唱【中鸿信2025春拍】

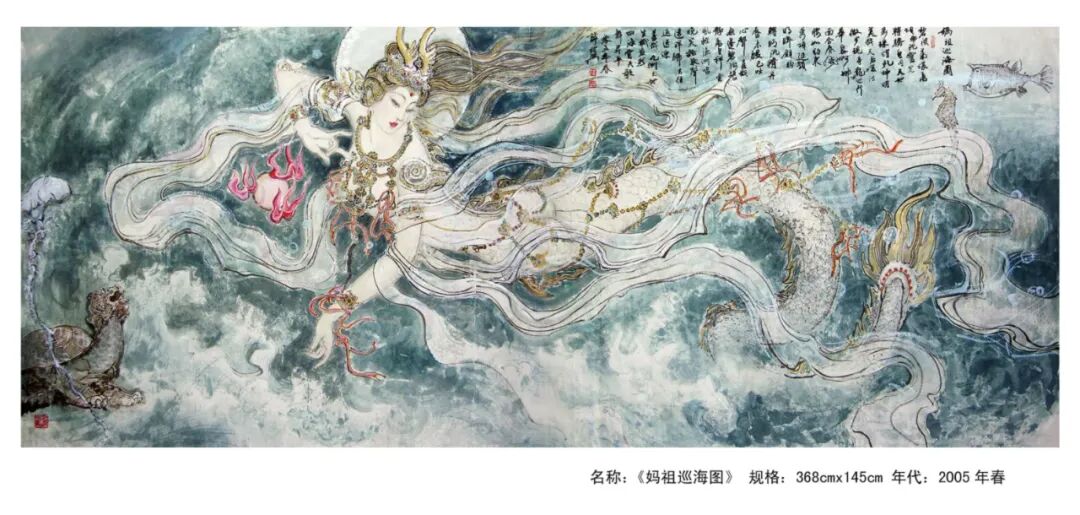

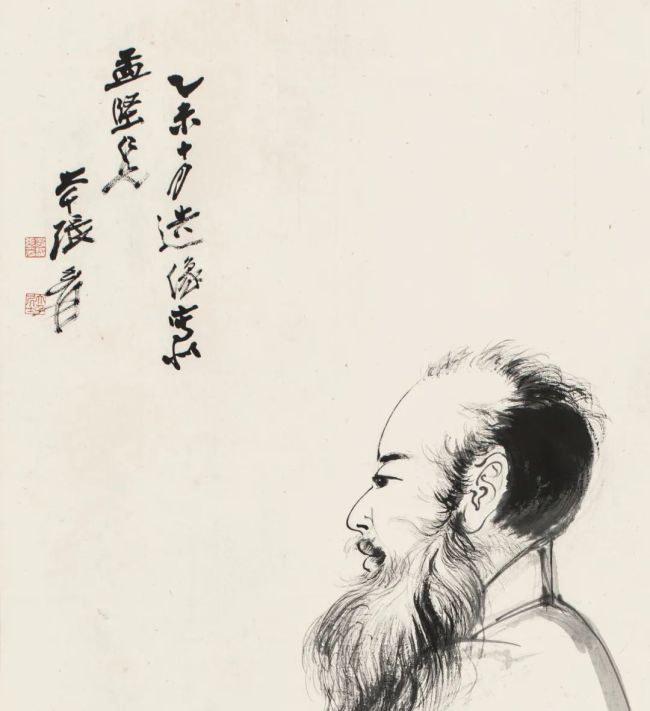

若追溯张大千的艺术根系,敦煌三年(1941—1943)的临摹生涯堪称分水岭。彼时他深入莫高窟,对北魏至宋代的壁画进行系统性研习,“佛手之辨,朝代立判”的苛刻训练,令其线条从明清的纤弱转向唐宋的饱满。弟子孙云生曾回忆,张大千临摹时“以淡墨勾脸,浓墨画髻,复以正色勾勒”,这种技法在《赠蔡孟坚自画像》中清晰可辨:面部轮廓以淡墨起稿,须发则以浓墨皴擦,赭石与朱砂点染颧骨,既承袭唐代“三白法”的遗韵,又透出西洋肖像的光影意识。

张大千(1899-1983) 赠蔡孟坚自画像(局部)

衣褶处理尤为精妙,行笔如屋漏痕,疏密交织处暗合敦煌飞天衣带的韵律,而肩部褶皱的明暗过渡,又隐约可见早年接触西方素描的痕迹。邓锦环指出,敦煌归来后,张大千人物画“设色浓艳,线条遒劲”,此作虽未施重彩,但墨色层次之丰富,恰印证其“以墨代彩”的晚年探索。

蔡孟坚

画中人的身份更耐人寻味。蔡孟坚,这位曾任兰州市长、武汉警备司令的国民党要员,与张大千的交往始于抗战烽火。1931年,蔡孟坚因破获顾顺章案声名鹊起,而张大千正于上海画坛崭露头角。两人虽分属政艺两界,却因同乡之谊渐生交集。1949年后,蔡孟坚赴台续任“国大代表”,张大千则辗转印度、阿根廷,最终定居巴西。据蔡孟坚回忆录所述,1950年代他多次协助张大千处理海外展览事务,甚至为其牵线台湾政要。这幅自画像的创作,恰在张大千营建巴西八德园期间,园中叠石理水、遍植梅竹,一派江南意象。赠画之举,既是文人酬答的雅事,亦暗含流寓者对故土文化的牵念——蔡孟坚作为国民党高层,某种程度上成为张大千与故国政治符号的精神纽带。

张大千(1899-1983) 赠蔡孟坚自画像(局部)