艺术,本是人类情感的栖居之所,亦是心灵的温柔慰藉。其首要功能在于审美,而这份审美价值,一在悦目,二在赏心。形质之美可观可感,慰藉视觉;精神之美可悟可品,滋养心灵。

在中国艺术的璀璨星河中,书法堪称核心枢纽。从外在形式到内在精神,它凝聚着中华民族的性灵华彩。若想探寻中国艺术乃至中国文化的精髓,书法便是最便捷的门径。

在众多艺术门类里,书法最能折射中国人的思维方式、审美情感与精神意趣。它以汉字书写为根基,而核心要义更在于“书写”本身。不同于其他依托日常生活行为的艺术形式,书法深深植根于文明与文化的土壤:一头联结着中华文明的结晶——汉字,一头承载着心灵的宣泄——书写。无文字的书写沦为涂鸦,无书写的文字难成艺术。书写发乎直觉,文字成于理性,这种直抒诗性心灵的表达,恰与中国人感性直觉的认知特质相契合;而方块象形文字,更赋予书法独特的文化品格与精神高度。

汉字自诞生之初,便兼具图画性与符号性。原始刻画最终分化为文字与绘画两大脉络:书法艺术极致发展了点线的表现力,绘画艺术则专注于形象的描摹。汉字书法所蕴含的抒情性与写意性,为艺术创作开辟了无限可能。刘传铭先生曾言:“没有任何一个门类的艺术欣赏能像汉字书法之美那样多姿多彩,那样典型集中,那样俯拾可见,那样深邃莫测。”书法堪称中国人的精神家园。唐代李世民设“书学”、立“以书取仕”之制,将书法推向极高的社会地位;在传统士大夫阶层,精于书法是风雅之事;即便是普通人,若能写一手好字,也常获认可与赞誉,被视作有学问、修养高的象征。

金思宇先生籍贯江苏常熟。这座古称“虞”的历史名城,地处富庶江南,兼具深厚文脉与秀美风光,被誉为“江南福地”。作为吴文化的重要发源地,这里文脉绵延千年,孕育了无数文学巨匠与艺术名家,更是国家认证的“历史文化名城”。在艺术领域,常熟自成一派:绘画上有影响深远的“虞山派”,篆刻中亦有以精湛技艺与文化内涵著称的“虞山派”,古琴、书法领域更是大家辈出如如草圣张旭等等。金思宇先生便是在这片浸润着艺术气息的土地上成长,其艺术成就与精神气质,皆深受故土文化的滋养。青年时期,他便潜心研习翁同龢、翁思源、王翬、黄公望等乡贤的墨迹,尽情汲取地域文化的丰厚养分。

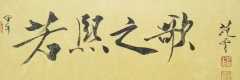

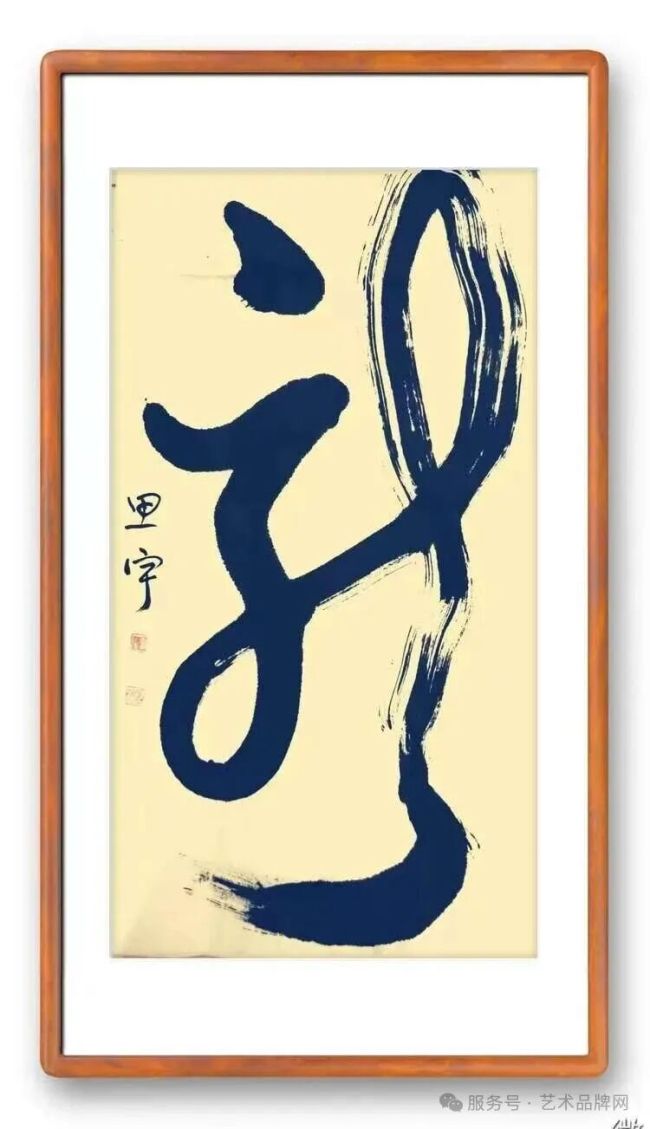

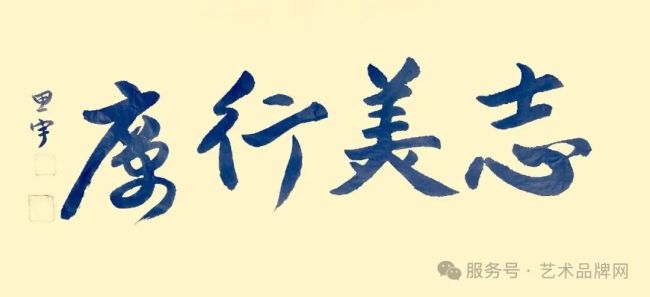

身为备受敬重的文化学者与书法艺术家,金思宇先生兼具扎实的学术功底、深厚的文化底蕴,以及丰富的人生阅历与行业经验。早年他考入北京大学,师从季羡林先生研习东方语言文学,打下的坚实学术基础,为其日后的工作及文学艺术探索提供了有力支撑。工作之余,他博览群书,于诸多兴趣中对书法情有独钟,多年来始终不倦地锤炼书写技艺。在众多书法风格中,他对草书尤为偏爱,深耕二王草书、孙过庭《书谱》等经典之作,通过品读与临摹悉心体悟。观其作品,不难发现二王的灵动、孙过庭的严谨,以及文徵明、祝允明等古代大家的笔墨痕迹,传统韵味扑面而来。

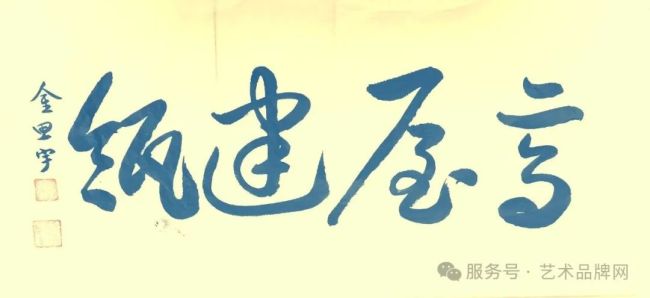

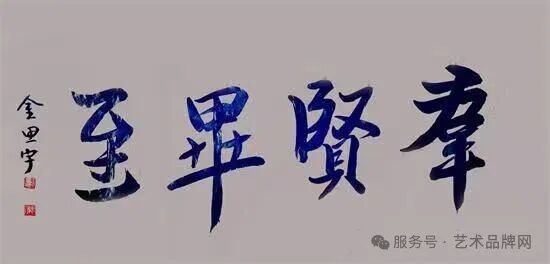

草书的精髓在于“达其性情,形其哀乐”,在情感抒发上具有天然优势。而情感的精准传递,离不开精湛的技法与对形式的娴熟把握。金思宇先生凭借扎实的书法功底与长期的临池积累,在草书领域倾注了大量心血。他的草书既承袭古典韵味,又不拘泥于古法,于点画、字形、体势间自然流露古人意趣。不同于明清草书的激昂跌宕,他的作品以端正典雅、质朴无华为基调,不盲从追求笔法流畅或结构奇险的潮流,反而以真诚之心书写,在朴素笔触中探寻触动心灵的自然之美与内在神韵。

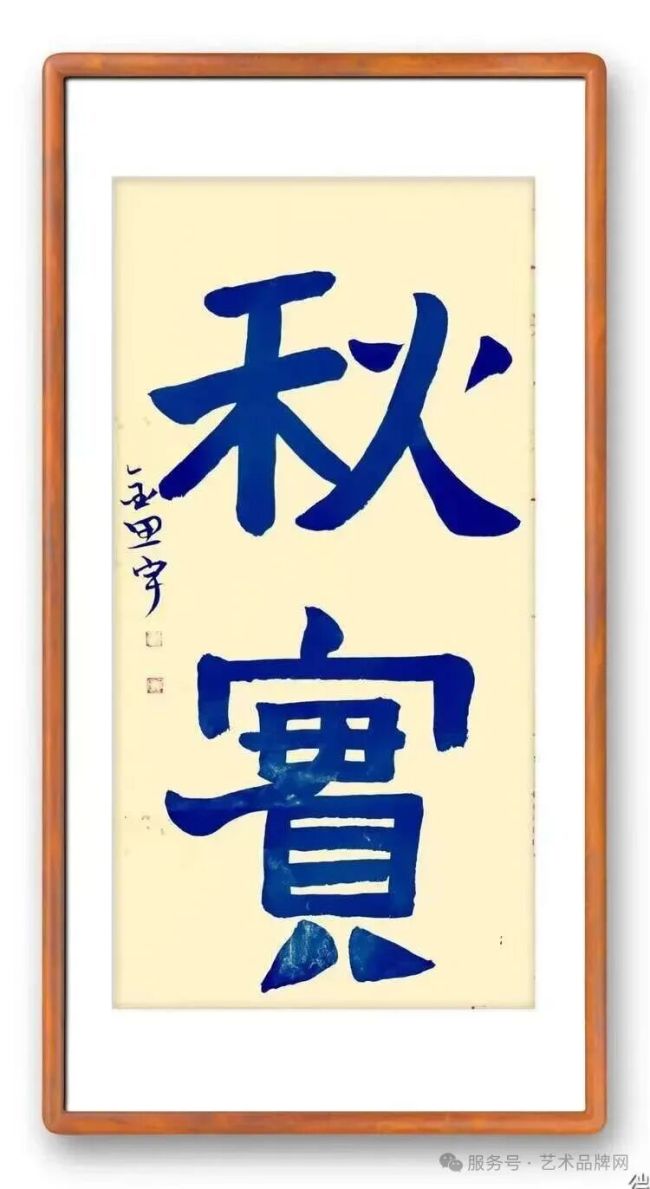

除草书外,金思宇先生在二王行书与汉代隶书领域亦颇有造诣。他的隶书深受《曹全碑》《礼器碑》《乙瑛碑》等汉隶经典的影响,不刻意追逐时下的创新潮流与夸张形态,既摒弃了杂糅篆、行草、魏碑的随意之风,又保留了《曹全碑》的轻松匀净与松紧有致的体态,偶尔还可见简牍隶书的舒展流美。他以自然真诚的书写塑造点画的形态与质感,于笔墨流转间倾诉心迹,用独出机杼的笔墨意象表达自身的创作状态与审美追求。

为学与为艺,皆有“为己”与“为人”之分。为己则易显本真,为人则易生伪饰。唯有取悦自我的艺术,方能触及心灵深处,实现真切的情感表达;若创作只为求得他人认可,背离自身精神诉求,既无法感动自己,更难以打动他人。金思宇先生从不以书法专长自矜,他既有专注的专业领域,也曾承担繁忙的行政与业务工作,醉心笔墨纯粹源于内心的热爱。近年从领导岗位退下后,他拥有了更多闲暇时光,得以沉浸于翰墨世界,每日与笔砚相伴,尽享创作之乐,实为人生一大快事。

作者简介:傅振羽,中国艺术研究院博士,中国艺术研究院书法院研究员,河北师大美术与设计学院书法研究所副所长、硕士生导师。