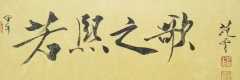

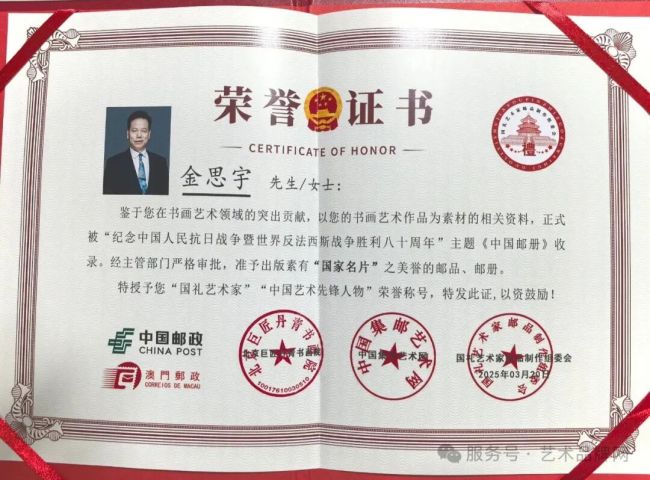

在枯湿浓淡的笔墨变化中,我们看到的不仅是一位书法家的艺术追求,更是一个文化学者的精神跋涉。金思宇先生的书法艺术,恰似一条奔腾的河流,源于传统经典的深处,流向现代审美的彼岸。作为一位教授、高级研究员、国家一级书法师,金思宇在数十年的艺术实践中,形成了“飘逸且洒脱、圆润又苍劲、灵动又俊雅”的独特书风。他的作品不仅被联合国、欧盟等国际机构收藏,他本人更荣获“全国非遗传承人”、“国礼艺术家”等诸多荣誉称号,成为当代中国书坛一位不容忽视的艺术家。

在枯湿浓淡的笔墨变化中,我们看到的不仅是一位书法家的艺术追求,更是一个文化学者的精神跋涉。金思宇先生的书法艺术,恰似一条奔腾的河流,源于传统经典的深处,流向现代审美的彼岸。作为一位教授、高级研究员、国家一级书法师,金思宇在数十年的艺术实践中,形成了“飘逸且洒脱、圆润又苍劲、灵动又俊雅”的独特书风。他的作品不仅被联合国、欧盟等国际机构收藏,他本人更荣获“全国非遗传承人”、“国礼艺术家”等诸多荣誉称号,成为当代中国书坛一位不容忽视的艺术家。

一、艺术成就:在文化传承与时代命题之间的创造性突破

金思宇教授的书法艺术成就,体现为一种在深厚传统根基上实现的时代性突破。作为中国书法家协会会员、新时代人民艺术家和国礼艺术家,他的创作实践超越了单纯的技艺传承,构建了一套独特的艺术语言体系。

学术体系的构建是其成就的重要维度。金思宇的作品被收录于《中国美术史》《中国书法史》《世界美术教育发展史》等权威学术著作,这一现象本身即标志着其艺术实践已进入学科化研究视野。同时,他出版《一代名家——名家名作金思宇》等个人专集,形成了从创作实践到理论总结的完整学术闭环。

文化价值的重塑构成其成就的另一向度。金思宇的艺术创作始终与时代精神紧密相连,在国庆70周年、建党百年等重大历史节点上,他以《不忘初心》《红色传承》等作品,实现了政治话语向艺术语言的美学转化,展现出书法艺术在当代文化建构中的实用价值。

二、艺术风格:清雅与雄浑的辩证统一

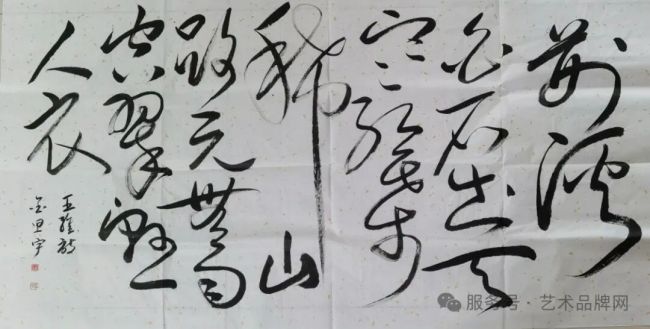

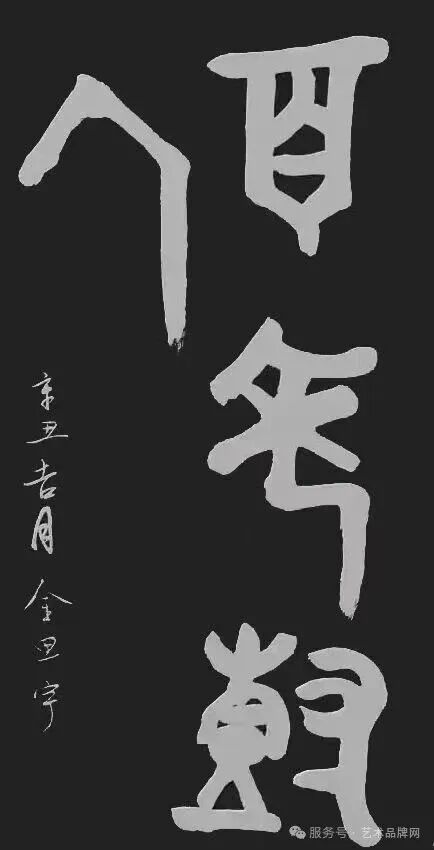

金思宇教授的书风建立在深厚的传统功底之上,又融入了鲜明的个人气质与时代精神,形成了“清雅与雄浑辩证统一”的独特风格。

技法体系的融会贯通是其风格形成的根基。他早年深耕欧、颜、柳、赵楷法,继而专攻“三王”体系,对《圣教序》《地黄汤帖》等经典法帖的精髓有着深刻领悟。在此基础上,他创造性地将碑学的雄强与帖学的灵秀相融合,形成“帖学为骨、碑学为韵”的笔法结构。其用笔方圆兼济,中侧锋转换自然,在保持传统笔法精髓的同时,拓展了笔墨的表现力。

笔墨语言的哲学表达展现了其风格的深度。金思宇在长期的创作实践中,形成了独特的“笔墨哲学”。他对墨色的运用尤为精妙——浓墨象征文化根脉的深沉,宿墨隐喻历史积淀的厚重,涨墨迸发时代精神的张力。在

《黄河颂》等巨幅创作中,通过水墨的氤氲渗透与笔触的激烈碰撞,将文明史诗转化为水墨交响,使书法升华为民族精神的视觉图腾。

三、艺术评论:学界视野中的金思宇书法

学术界的专业评价普遍强调其艺术的文化价值。中央美术学院教授、博导薛永年认为:“金思宇的书法不是简单的笔墨游戏,而是文化精神的载体。他在传统与现代之间的创造性转化,为书法艺术的当代发展提供了重要启示。”这种评价指向了金思宇艺术创作的核心价值——在尊重传统的基础上实现创新。

批评界的观察视角则注重其艺术语言的独特性。艺术评论家徐子林指出:“金思宇书法的可贵之处在于,他既保持了文人书法的书卷气息,又融入了时代特有的视觉张力。他的作品在形制上可能是传统的,但在精神内核上却是现代的。”这一评论准确把握了金思宇艺术中传统形式与现代精神的辩证关系。

文化界的阐释立场强调其艺术的社会意义。文化学者王鲁湘评价道:“在金思宇的笔墨中,我们看到的不仅是个人的艺术才情,更是一个时代的文化自信。他的实践证明了传统艺术在当代社会中依然具有强大的生命力。”这一观点揭示了金思宇艺术超越个体范畴的文化意义。

四、文化价值:书法作为文明传承的艺术载体

金思宇教授的艺术实践,为理解书法在当代的文化价值提供了新的视角。

文明传承的创新路径是其价值的重要体现。在全球化语境下,金思宇通过书法这一传统艺术形式,成功构建了中华文化与世界对话的桥梁。他的作品既保持了汉字书写的本质特征,又融入了国际化的视觉元素,为传统文化的现代化转型提供了重要参考。

精神价值的当代重构构成其价值的深层维度。金思宇的书法创作,特别是《中国精神》《红色传承》等主题作品,不仅是对传统技法的展示,更是对民族精神的美学表达。他将抽象的价值理念转化为具体的视觉形式,使书法成为凝聚文化认同的艺术载体。

结语:笔墨当随时代的文化使者

金思宇教授的书法艺术,代表了一种在传统与现代、个人表达与集体记忆、艺术自律与社会责任之间寻求平衡的创作路径。他的实践既是对千年书脉的致敬,也是对书法当代价值的重新发现。

在技术变革日新月异的今天,金思宇以他的艺术告诉我们:书法的生命力不仅在于对传统的守护,更在于与时代的对话。他的笔墨既保持着与晋韵唐法、宋意明态的历史连接,又洋溢着当代中国的文化自信与美学追求。这种“根植传统、面向未来”的创作理念,正是中国书法在全球化时代得以持续发展的关键所在。

作为一位将个体艺术生命融入民族文化复兴事业的书法家,金思宇的价值不仅体现在他的笔墨技艺上,更体现在他对书法文化意义的当代重构中。他的艺术生涯印证了一个深刻的道理:真正的传统,需要在每个时代找到新的表达形式,而这正是金思宇书法艺术给予我们这个时代的最珍贵启示。